热衷于扫兴的父母,他们其实从未把孩子放在跟自己一样的位置上平等对待。他们将对孩子的绝对控制,看作是自己的特权。

有人说,中国式父母的奇葩之处在于:和他们分享快乐,快乐就会消失。向他们倾诉烦恼,烦恼就会加倍。

很多扫兴的父母,他们好像没有办法好好表达自己的内心。

有时候,即便是关心的话,说出来也会变了味。

让依赖他们的孩子,在一次次语言暴力和情感漠视中变得越来越消极。

01

扫兴的父母多可怕

前阵子看到这样一个视频:儿子在母亲节给妈妈买了一束花作为礼物,回到家却被指责乱花钱,并要求儿子把花退了。

这位母亲说:孩子把花给她,她一看就来气,不实用的东西(花),过两天就得扔掉。

儿子委屈地坐在书桌前抹眼泪,她在一旁拍视频,并配上文字:儿子竟然哭了,我做的真不对吗?

无独有偶,又一个类似视频引起网友愤怒。

14岁女儿中午做了几个菜等妈妈,妈妈回来却指责女儿浪费,并反问道:“我是要表扬你吗?做这么多。”

网友不买账,都觉得这个妈妈的做法有问题。

结果,她第二天又拍了一个视频,反问女儿:我说你菜炒多了,你有意见不?

女儿尴尬地回答:没有。

接着,她质问道:网上网友说我不配做你妈,你觉得配不配?

女孩一边尬笑,一边转身回答道:不是我说了算。

然后这个妈妈又是一顿输出:你觉得我从小为了带你丢了工作,又要上班又要带你和姐姐,你觉得我好不?

女儿:很好。

被这样窒息地逼问,哪个孩子敢说不呢?

02

扫兴时,赶走的是爱意

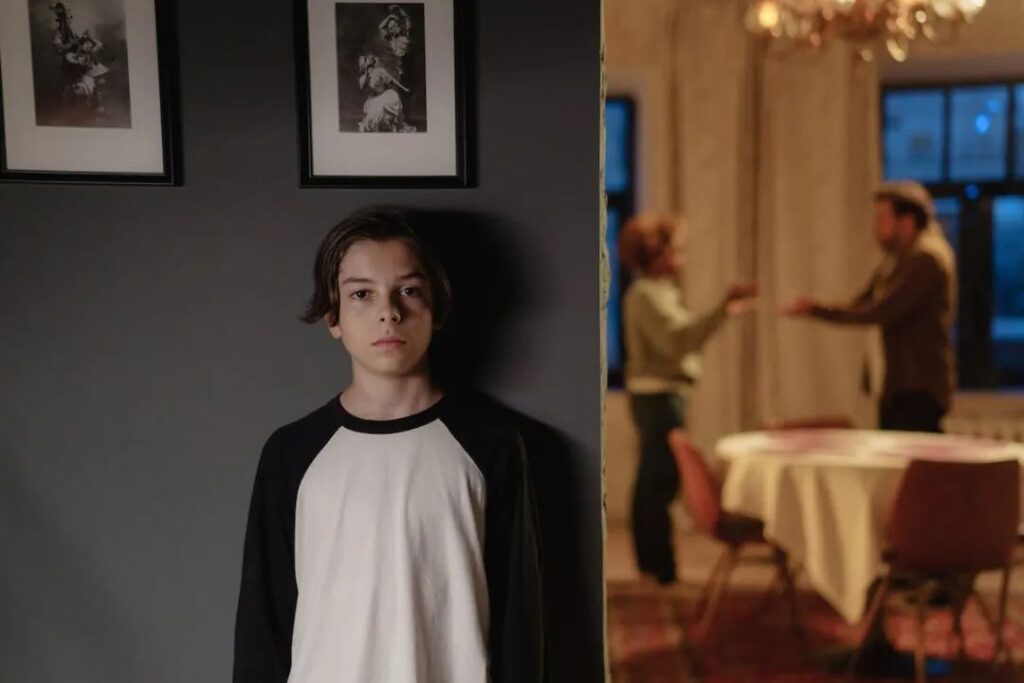

这两件事置于公共平台上,之所以能引起大家的共鸣,是因为很多人看到了年幼时不被好好对待的自己。

扫兴的父母,习惯于用否定、打压、反驳的方式,压抑孩子的情绪。

明明浇灭了孩子的快乐,却冠冕堂皇地给自己脸上贴金,说是为了不让孩子骄傲,为孩子好;

孩子有心事,跟父母倾诉,他们却觉得这是无病呻吟;

在外被人欺负,他们却反问孩子:为什么唯独是你,你应该反思自己!

不撑腰就算了,反而是新一轮打击。

他们带给孩子的不是安全感,而是源源不断的自我怀疑。

那位问网友“做得真不对吗”的妈妈,对于自己行为的对错,她在问出这样问题的时候,并非是在怀疑自己做错了,而是试图找到跟她统一战线的人。

事实上,她在要求儿子把花退掉的那一刻,或许真正“退掉”的,是孩子对母亲的一番心意。

同样的,那个指责女儿做菜太多的母亲,她或许在日后的很多年都难以得到孩子的体贴与温暖。

她强调自己为孩子做出了很大的牺牲,无非就是想让孩子对她有所感恩。

可在孩子身体力行,为她做上一顿饭菜时,她又不合时宜地否定了孩子的付出。矛盾而悲哀。

有些父母,孩子在向他们表达爱的时候,他们总喜欢用“浪费”、“太贵”、“不实用”等泼冷水的方式,将爱意赶走。

他们好像见不得自己的孩子好。正如那句话:

在我们的文化氛围里,“敢快乐“是比“能吃苦”更稀缺的一种能力。

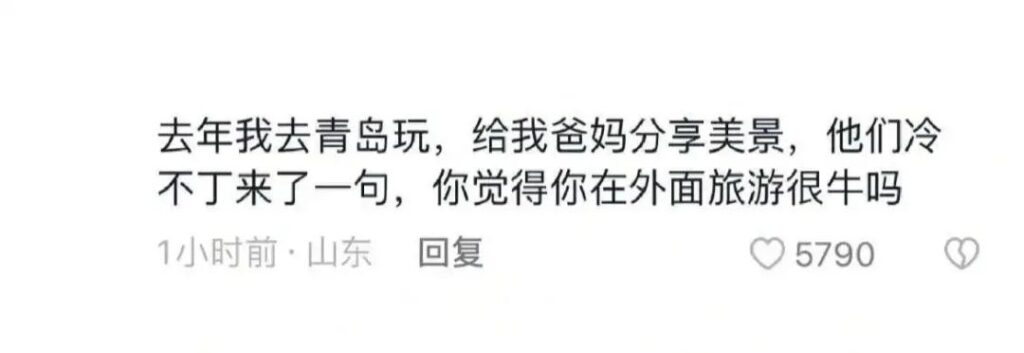

有网友说,自己去青岛玩,给爸妈分享美景,爸妈冷不丁来了一句:你觉得你在外面旅游很牛吗?

也有网友说,自己小时候跳舞拿过奖,给父母挣了不少面子。

后来在一次表演上失误了,回家后,妈妈指着桌上的水果说:你没脸吃!

还有网友分享,自己上高中时住校,有一次周末,带了一块面包回家,妈妈很喜欢吃。

妈妈虽然嘴上没说,但网友看在眼里。

于是在下个周末时,她又用自己存的钱,给妈妈带了学校的面包回来。

谁知,妈妈回家一看到冰箱的面包就大发雷霆,指责她乱花钱。

自此好几年,她看见面包就想吐,生理上的那种。

生活的确需要实际,需要为柴米油盐精打细算。

但一定要用牺牲掉家人间感情的方式吗?

很多父母感叹孩子长大后,和自己越来越不亲了。

可你想过没有,亲子关系不是一下子就疏远的。

一定是长期日积月累的忽视和不被接纳,让他们一点点对父母失望。

03

捧场的父母,教出自信的孩子

运动员傅园慧在获得铜牌时,可爱而自信的说出自己已经使出了洪荒之力。

综艺节目中,她坦言父母最常对自己说的三句话就是:“你是最棒的”、“你是最好的”、“你是个天才”。

你会发现,那些自信的孩子,他们的背后一定有捧场的父母。

父母的每一句鼓励,都为他们成长路上积攒了勇气,让他们在面对生活的刁难时,总能从容应对。

某社交平台上,女孩发布一则「有个不扫兴的父母是怎样的体验」的视频。

虽然一家三口挤在不怎么宽敞的出租屋里,但他们依旧把生活过得有滋有味。

妈妈会在半夜陪她去买雪糕吃,爸爸看到她化奇奇怪怪的妆时只是哈哈一笑,带父母去吃好吃的,从不会被说浪费钱……

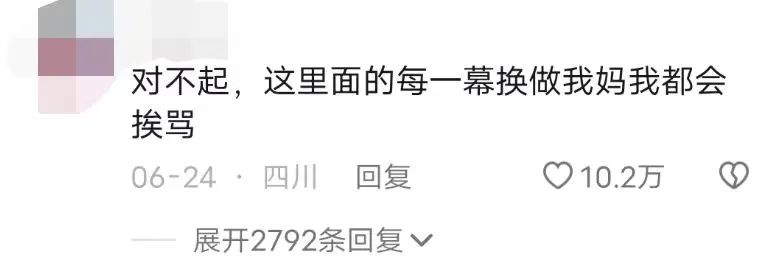

视频下面看到一条高赞评论:这里面的每一幕换作我妈,我都会挨骂。真的好心酸。

热衷于扫兴的父母,他们其实从未把孩子放在跟自己一样的位置上平等对待。

心理咨询师徐慢慢说:

这背后可能源于一种恐惧,即:认同孩子就意味着父母自己的消失,意味着自己失去了“父母的权威”。

你一定听过这样一句话:“我是你老子,你就得听我的!”

他们将对孩子的绝对控制,看作是自己的特权。

生孩子对他们来说,是养儿防老、是传宗接代、是为了证明自己有正常的生育功能!

生下孩子,能给口饭吃,就已是负责;能有学上,就是莫大的恩赐。

或许,有人会说,父母那代人物质上拮据,精神上贫乏,年轻一代该学着谅解。

可在要求孩子理解父母的同时,父母们是否也能试着站在孩子的角度,了解他们成长起来的环境?

而不是一味地把孩子困在自己设定的人生框架里,压抑他们快乐的情绪。

当然,对于年轻一代来说,如果你深知,你的父母就是一个破坏氛围的人,永远都说不通。

那么,你就干脆放弃改变他们的想法,不要有期待。

已经成年的你,只需夺回自己选择的权利和挣得对抗的资本!

在扫兴的父母身上,无法得到支持和共鸣,并非意味着你的分享没有意义。

你可以调转方向,去寻找那些真正能跟你平等对话,尊重自己意愿的人。